ども、こんにちは。高インボムです。

そんなこんなで前回のブログの最後で『基礎』や『型』の大切さについて書いたので、今回は、ドラムのスティックコントロールにおける基礎であり、様々な型の集まりである『ルーディメンツ』について解説してみようと思います。

ドラムルーディメンツとは?

そもそもルーディメンツ(rudiments/rudimentの複数形)とは英語で『基礎』という意味で、ドラム以外の事象にも用いられる単語のようです。

そしてドラムにおけるルーディメンツとは、元々はマーチングの中で発展してきたスネアドラムにおける奏法の総称で、名前の通り基礎的な型をまとめ上げたフレーズ集のようなものとなっています。

で、元々はスネアドラムにおける基本フレーズや奏法だったルーディメンツですが、今ではドラムセットでの演奏(いわゆるセットドラミング)にも用いられ、基礎練習のメニューとしてはもちろん、リズムパターンやフィルインなどのフレーズに応用され、様々なジャンルの楽曲に取り入れられているというわけです。

進化するルーディメンツの世界

ドラムにおけるスティックコントロールの基礎とされるルーディメンツですが、その世界は常に進化と発展を遂げています。

ルーディメンツを最初に体系化したのはアメリカのドラマー協会であるNARD(National Association of Rudimental Drummers/全米ルーディメンタルドラマー協会)という組織で、まずは13種類の基本的なルーディメンツをまとめ、そこにさらに13種類を加えて『Standard 26 American Drum Rudiments』という26種類のルーディメンツを提唱しました。

その後、PAS(Percussive Arts Society/国際打楽器芸術協会)という機関が、NARDの26種類のルーディメンツに新たに14種類を付け加えて定めた『PAS INTERNATIONAL DRUM RUDIMENTS』という40種類のルーディメンツを、国際的なドラムルーディメンツとして発表しました。

僕がドラムレッスンを受けていた若い頃はNARDの26種類のルーディメンツが主流だったように記憶していますが、現在ではPASの40種類が主流となっているようです。

また、マーチングの世界を中心にここからさらに様々な形へと発展したハイブリッド・ルーディメンツというものがある一方で、最初の基本であるNARDの26ルーディメンツを改めて普及しようとする動きもあり、ドラムルーディメンツの世界は常に変化を繰り返しています。

4つに絞る

ドラムのルーディメンツって数が多くて種類も様々ですが、この中で使われているテクニックを整理していくといくつかの基本要素に分類でき、実は全てのフレーズがその基本要素の組み合わせで成り立っていると捉える事ができます。

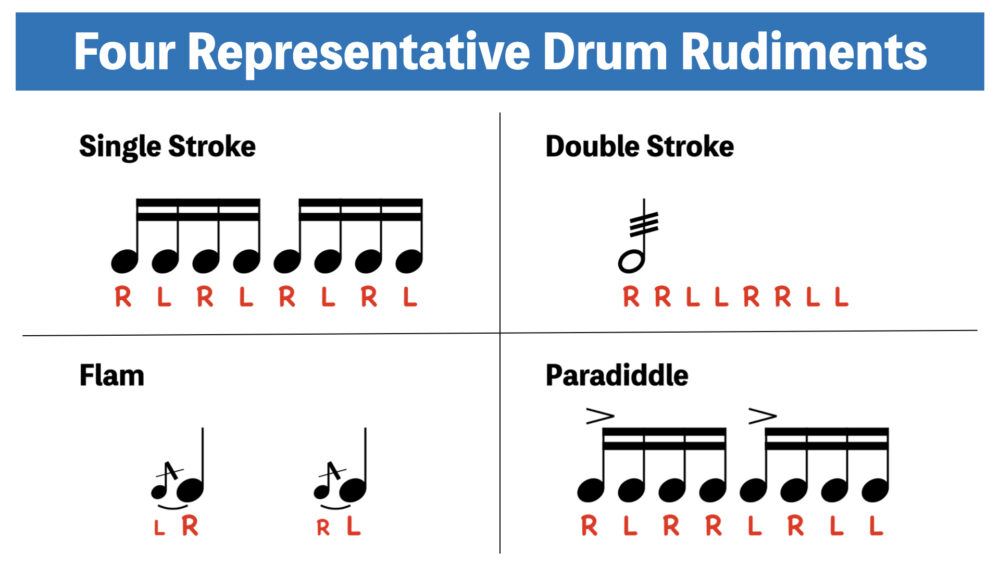

この基本要素の考え方も色々とあり、例えばPASの定義では7つの奏法系統に分けられていますが、今回はこの中からバズロールやトリプルストロークを省き、ディドルやドラッグもひとまずダブルストロークという解釈にして、次の4種類に絞ってみます。

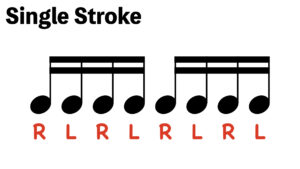

シングルストローク

ドラムや打楽器における基本中の基本。シングルストロークが色んな速さや強さでスムーズに出来ればそれだけでも十分演奏が成り立つし、つまづいた時に一番に見直すポイントでもあります。

ダブルストローク

いわゆる二つ打ち。ダブルストロークを使う事ができると、シングルだけでは表現できない幅広さや奥行きを演奏に加える事が可能になります。

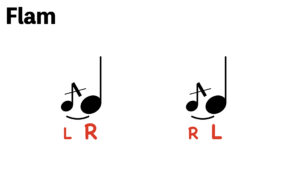

フラム

メインとなる本音符の前に装飾音がついた、二つで一つの音として解釈するフレーズ。アップストロークとダウンストロークの組み合わせになり、その動きの練習としても有効です。

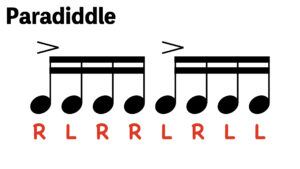

パラディドル

シングル(パラ)とダブル(ディドル)の組み合わせによるフレーズ。頭にアクセントが入ることでDown、Up、Tapの各ストロークが入り混じることになり、それらがうまく繋がる事でスムーズな演奏になります。

算数の九九のようなもの

基本要素にあたるこれら4種類のルーディメンツを、僕は算数における九九みたいなものと考えています。

九九そのものは一桁の整数のシンプルなかけ算ですが、それを覚えてしまえば二桁以上のかけ算や割り算へと応用させていけますし、それ以上の複雑な計算も元は全て九九になります。

ルーディメンツも基本と応用の関係でいえばそれと同じで、数あるルーディメンツフレーズも、その多くは上記の基本要素の組み合わせや発展で成り立っています。

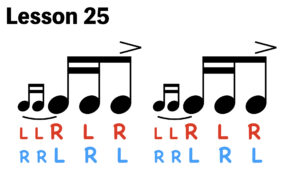

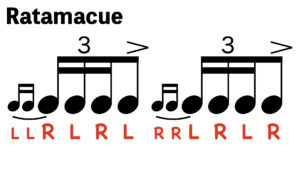

たとえば、ラタマキューやレッスン25は、アクセントが入ったシングルストロークと装飾音としてのダブルストロークの組み合わせと捉える事ができます。

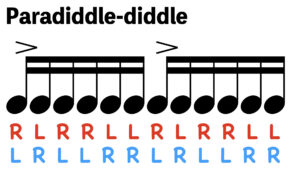

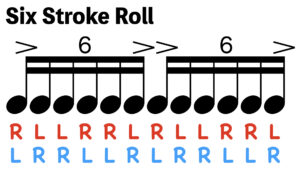

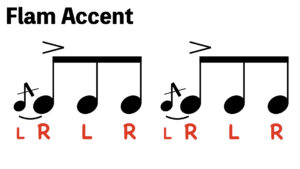

他にも、パラディドル+ダブルストロークでパラディドルディドルになりますが、これを少し変形させるとセットドラミングでもよく使われる6ストロークロールになり、また、フラムアクセントも実はパラディドルと同じ手順だったりします。

「ルーディメンツに興味はあるけど数が多すぎて何をどうすればいいのかわからない!」なんて方は、まずは4種類の基本要素(シングル、ダブル、フラム、パラディドル)に的を絞って練習をしていくと、理解や上達への近道になるかもしれません。

数十種類のもとになっているものが4種類と考えると、気持ちもずいぶんラクになりますし(笑)。

僕も改めてじっくり取り組んでみようと思います。

てなわけで、本日はこれにて。

サラバオヤスミマタアシタ!

※ルーディメンツの基本要素の一つ、パラディドルについてはコチラでじっくり解説しています。良ければ併せてご覧ください。